"Nos encantaría compartir esta historia con quien lo necesite, con quien pueda encontrarse en una situación similar y se sienta perdido" cuenta Icíar, mamá de Itziar

Icíar de Alfredo, madre de Itziar Martínez

Patología

Itziar, a quien solíamos llamar Ici, era una niña tranquila. Nació el 19 de noviembre de 1995, a las diez de la mañana, sin hacer más ruido que un llanto suave. Y así vivió hasta los veintidós. Fue creciendo y definiendo su carácter como cualquier otra niña de su edad. Era responsable y trabajadora y sus notas en el colegio eran muy buenas. Además, le encantaba pasar tiempo con sus padres y con su hermano Javier. Por el contrario, no le gustaba dormir fuera de casa y prefería invitar a sus amigas. Así, todos los fines de semana tres o cuatro niñas correteaban entre nosotros y hablaban y reían en la habitación hasta altas horas de la madrugada. Recuerdo que odiaba la oscuridad. Por eso, unas luces en forma de libélulas que colgaban del techo permanecían siempre encendidas en su habitación. Tampoco le gustaba estar sola. Muchas noches su padre o yo nos tumbábamos con ella y le dábamos la mano hasta que se quedaba dormida. Algunas otras, era ella quien venía a nuestra habitación y se colocaba entre los dos. Entonces se dormía con una sonrisa porque así se sentía segura y protegida.

El tiempo transcurrió con total normalidad hasta que, nada más cumplir trece años, el 14 de diciembre de 2008, sufrió su primera crisis epiléptica. Ninguno de nosotros entendía lo que ocurría, jamás habíamos visto una de cerca y casi morimos del susto. Fuimos a la consulta de un neurólogo, quien nos explicó lo que le pasaba y la medicación que debía tomar a diario. Salimos de allí asustados y totalmente desorientados.

Durante los siguientes seis meses no hubo crisis; fue un tiempo de incertidumbre que nos mordía el alma debido a un cúmulo de fuertes efectos secundarios a los que Ici trató de hacer frente con valentía y no poca resignación. El médico ya nos había avisado de que la medicación para controlarlas era fortísima, razón por la cual teníamos que sentarnos a hablar con ella, cogerle la mano y tranquilizarla. Queríamos asegurarle que todo iría bien, pero no estábamos seguros. Nadie lo sabía con certeza. A pesar de los efectos de la medicación, durante esos seis meses conseguimos calmarnos y casi llegamos a pensar que aquello no había sido más que un mal sueño.

Nada más lejos de la realidad. Poco tiempo después, las crisis empezaron a llegar. Hubo una segunda, una tercera, una cuarta… Las más habituales, con convulsiones y pérdida de consciencia. Al principio anotábamos lo que creíamos importante, tal y como nos aconsejaron. Como si fuéramos presos que van contando los días que quedan para conseguir la libertad, teníamos un calendario en la pared en el que apuntábamos cada episodio, el tiempo transcurrido entre uno y otro y lo que nos llamase la atención. Así lo hicimos hasta que nos dimos cuenta de que era inútil. No recuerdo cuándo con exactitud, pero un día nos hartamos y tiramos toda esa información a la basura. Qué más daba, Ici no era una sucesión de convulsiones y desmayos, era un ser humano maravilloso que solo necesitaba saber que la cuidaríamos siempre y que no quería ni ver todos aquellos papeles. Con cada nueva crisis se sentía más asustada y avergonzada. Cada una de ellas era como un bofetón de ese monstruo llamado epilepsia, gracias al cual la inseguridad de la niña aumentaba y su autoestima disminuía. Lo que más miedo le daba era que le ocurriese estando sola o que sus amigos la vieran en ese estado y le diesen la espalda.

Los meses más duros de nuestras vidas fueron pasando y pronto nos dimos cuenta de que no solo no lográbamos controlar las crisis, sino que Ici empezaba a manifestar un deterioro cognitivo y motor cada vez más acusado. Era como si su cerebro hubiese dicho basta y no fuese capaz de entender lo que ocurría a su alrededor: empezó a chocarse con las mesas y las sillas, no acertaba a introducir la llave en la cerradura y, cuando lograba coger un vaso de agua, se le caía de las manos. También tenía dificultades para recordar la fecha de su cumpleaños, no era capaz de leer un párrafo seguido porque se perdía y, cuando escribía, su caligrafía, impecable hasta entonces, empezaba a deformarse. Por desgracia, en aquellos días todavía se daba cuenta de su torpeza y captaba sin problemas la diferencia que había entre ella y sus amigos, lo que le hacía sufrir aún más.

Fue entonces cuando el neurólogo, al sospechar que las crisis no eran la enfermedad en sí, sino un síntoma de algo más grave, nos recomendó un estudio genético cuyo resultado fue devastador: su padre y yo éramos portadores de una mutación de la que jamás habíamos oído hablar, nuestra hija había heredado las dos y por ello había manifestado una rara enfermedad llamada epilepsia mioclónica progresiva tipo 2, más conocida como enfermedad de Lafora.

El momento en el que obtuvimos la confirmación de la enfermedad marcó un punto de inflexión. Se acabó la incertidumbre: habría más crisis y el deterioro cognitivo iría aumentando hasta convertir a nuestra hija en una gran dependiente. Mientras tratábamos de controlar la angustia que tal diagnóstico provocó en nosotros, lloramos lágrimas infinitas y la vida se detuvo. Nos llevó un tiempo sobreponernos al golpe y reaccionar. Había que tomar muchas decisiones. Itziar y Javier necesitaban a sus padres, sin ellos se sentían perdidos y eso no podíamos consentirlo.

Por suerte, sobre todo para mí, me concedieron un permiso por cuidado de hijo menor afectado por una enfermedad grave. Hasta que Ici cumpliese dieciocho años, podría quedarme con ella y con Javi y despreocuparme de todo lo demás. No lo dudé ni un instante. Decidí que el tiempo que quedase, fuera el que fuese, se lo dedicaría a ellos. Dado que ya sabíamos con certeza que el camino sería corto y difícil, olvidé el resto.

Lo mejor de aquella etapa fue que Ici ya no tenía miedo. Si venía una crisis, estábamos juntas en casa y yo le aseguraba una y otra vez que no me asustaría y que no me separaría de ella. Día tras día pude comprobar que, según el deterioro cognitivo aumentaba, la tristeza y la ansiedad de la niña desaparecían. Ya no le importaba que sus amigos vieran una crisis cuando vinieran a casa; tampoco protestaba cuando se le caían las cosas. Si cada cierto tiempo recibía un beso o un abrazo, todo iba bien.

A pesar de la dureza de la enfermedad, Ici pedía tan poco a cambio que consagramos nuestras vidas a hacer que ese viaje tan complicado fuese apacible y sin más sobresaltos que los inevitables. Cada vez que la epilepsia llamaba a la puerta a golpes, estábamos juntas; cada noche dormía a nuestro lado y cada día disfrutábamos de una película, de su comida favorita o de un paseo corto y a la vez eterno. A cambio, recibíamos tal cantidad de sonrisas y tanto cariño que nuestros corazones se sentían reconfortados.

Si bien fue una etapa dolorosísima, la recordamos con un cariño difícil de describir. Lloramos de pena y de impotencia hasta hartarnos, pero nos bastaba con mirar cada noche la cara de nuestra hija dormida para que las lágrimas se secasen y para dar gracias por ese tesoro que nos había tocado en suerte. Y también por Javier, otro tesoro, aunque algo más olvidado.

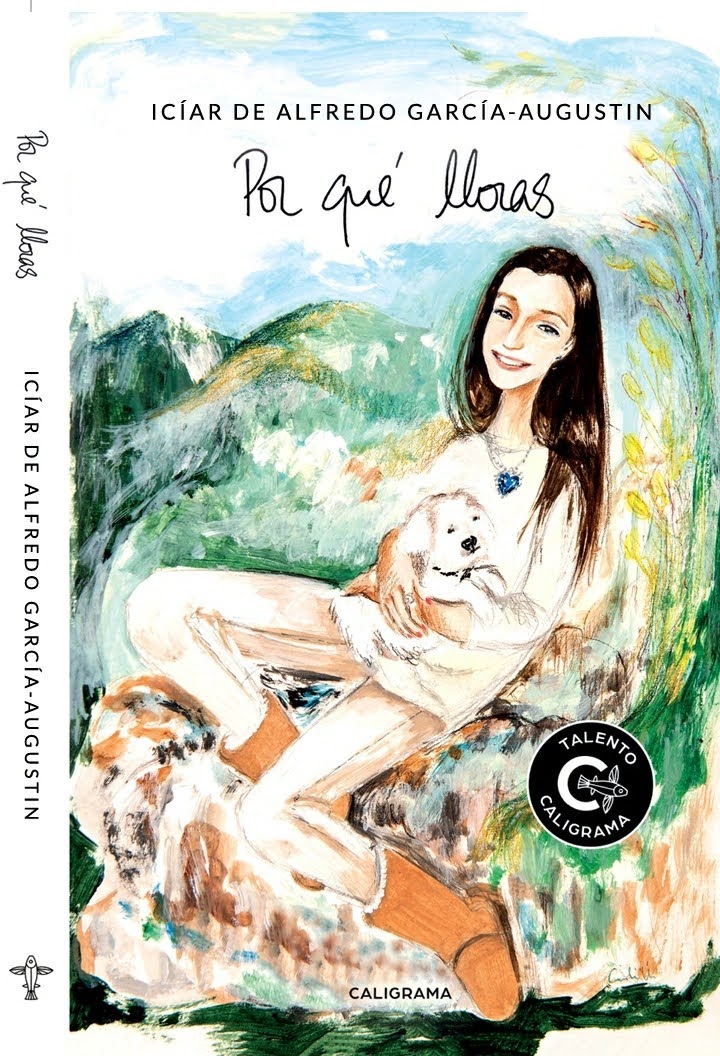

Para tratar de aliviar la pena, empezamos a escribir un libro. No queríamos centrarnos en las crisis ni en la medicación ni en los efectos secundarios, sino que queríamos mostrar el ser humano tan increíble que había detrás de todo eso. Página tras página empezamos a ver luz entre tanta oscuridad. El amor de nuestra hija guiaba cada palabra. Así nació Por qué lloras, una forma de separar a la niña de la enfermedad. El resultado ha sido tan sanador para nosotros que nos encantaría compartir esta historia con quien lo necesite, con quien pueda encontrarse en una situación similar y se sienta perdido. Por qué lloras, al fin y al cabo, es una historia de amor.

El 18 de octubre de 2017, durante una mañana lluviosa, Ici descansó por fin. No pudo superar una neumonía. Falleció de nuestra mano, la de su padre y la mía, tal y como quería. No la dejamos sola ni un segundo. Desde entonces, aunque la echamos de menos cada día, la sentimos con nosotros. Si no fuera así, no habríamos podido reanudar nuestras vidas con ilusión ni podríamos volver a ser felices al lado de Javier. Nuestro corazón nos repite que eso es exactamente lo que Ici necesita: que seamos felices y que sigamos a su lado. Solo así ella podrá serlo también.